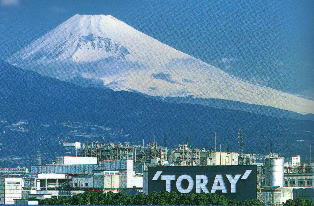

三島の工業明治初期までは、工業といえるものは紙や和傘や簡単な道具造りでした。明治政府の政策により三島にも銀行ができ、産業育成に資本が投下されるようになりました。明治6年(1873)ごろに座繰(ざぐ)り製糸と呼ばれた人力による小規模の製糸家内工業がありました。明治20年(1887)ごろになると、製糸業は水力や蒸気力を利用して機械化され、輸出用生糸を生産するようになりました。明治30年(1897)前後の三島の人口のうち、約15%の人々が製糸業で働いていました。明治中期に花島兵右衛門が手掛けたミルク工場は、大正中期から昭和初期にかけて、三島の工業生産額の首位を占めました。昭和9年(1934)丹那トンネル開通にともない三島駅が誕生したことや、昭和16年(1941)の市制施行(しせいしこう)などで、人口が3万人を数えるようになりました。 昭和15年(1940)には軍需産業の波に乗り、水車、ポンプ、ディーゼル機関を製造する電業社が設立され、翌年の第2次世界大戦勃発にともない、中島飛行機製作所が造られ、昭和19年(1944)には飛行機のタイヤ製造のために明治ゴム工場も設立されました。明治ゴム工場は、終戦の年昭和20年(1945)に横浜ゴム三島工場となり現在に至っています。 戦後の食糧不足解消策として、脱殼機(だっこくき)などの農機具や農薬の製造が盛んになりました。各種の機械会社や三共製薬の前身が創業されました。 昭和25年(1950)の国勢調査では、工業従事世帯は商業従事世帯の2倍になりました。さらに、この年に勃発(ぼっぱつ)した朝鮮戦争がもたらした軍需景気で、昭和27年(1952)には工業生産額が2倍以上に増加しました。 三島の豊富な地下水を利用するために、昭和33年(1958)に東洋レーヨン(現在の東レ)をはじめとして、裾野市や長泉町に多くの企業が進出しました。その後市内には、工場の育成、合理化及び市内の環境保持を目的として2つの工業団地ができました。昭和42年(1967)設立の三島工業団地と平成4年(1992)設立の沢地工業団地です。これらの工業団地の移転や技術革新などの時代の流れで、旧市街地の住宅地に混在していた町工場の姿はだいぶ少なくなっています。 昭和5年(1930)ごろの工業のようす

平成10年(1998)の工業のようす

昭和5年(1930)ごろの三島町の人口(22,784人)に占める工業に働く従業員数の割合は0.82%と、1%にも達しませんでした。 平成10年(1998)は、低成長下でリストラの影響があって、5年間で約5%の人員削減がありました。三島市の人口に対する工業で働く従業員数の割合は、約10%となっています。 出典 『三島市誌増補』p.318、『三島』(平成6年版)p.131 練乳(れんにゅう)作りの苦労明治12年(1879)、33歳のとき花島兵右衛門(はなじまひょうえもん)は、風邪がもとで肺炎にかかりました。幸い病気は2週間で完治しましたが、身体が大変弱り、このとき「体力を元に戻すには、牛乳を飲むことがいい」と勧められたのが、牛乳販売のきっかけでした。明治18年(1885)乳牛8頭を買い入れ「豊牧舎」と名付けて、牛を飼い、乳を搾って売り出す仕事を始めました。明治21年(1888)には、20頭の牛を買い入れましたが、そのころは牛乳を飲む人も少なく、毎日同じ量が売れるとは限りませんでした。そこで東京農科大学の玉利喜造(たまりきぞう)教授の指導協力を得て、1年半近く研究と実験を繰り返し、残った生の牛乳を鍋で煮詰めて、練乳(れんにゅう)(コンデンスミルク)を作り、「金鵄(きんし)ミルク」と名付け、明治25年(1892)から売り出しました。 兵右衛門は、北海道から牛を買い入れ、田方郡の農家の人たちに、牛を飼うことを勧めました。牛の糞(ふん)が田畑の作物の肥料として大変効き目があることも分かり、農家の人々がだんだん牛を飼うようになりました。 出典 『郷土の発展に尽くした人々 上巻』p.20

久保町(現、中央町)に生まれ、幼いころから小田原の呉服商辻村家で商業の見習いをし、33歳のとき父親が死去して、家業の酒造業を継ぐことになります。家業に精を出す一方、三島町会議員に選ばれるなど、公職も歴任しました。吉原呼我(よしわらこが)を助けて、私立漢学専門学校「中権精舎(ちゅうけんしょうしゃ)」を創立したり、有志で金融相互組合「信友社(しんゆうしゃ)」を興(おこ)すなど、後年のさまざまな事業の足がかりを築いていきました。 明治19年(1886)、キリスト教への入信が兵右衛門の生涯を方向づけました。創立間もない三島教会で一家7人洗礼(せんれい)を受け、家業の酒造業を廃業し、酒蔵を礼拝堂に改造するという思いきった転身を図った後、矢継ぎ早にさまざまな事業に、私財を投じています。改造した酒蔵の2階に県下初のキリスト教女学校、バラ女学校を創立し、女子教育に力を注ぎました。 明治27年(1894)、兵右衛門は三島銀行を創立し(現、中央町)、大正11年(1922)まで頭取(とうどり)として活躍しました。このほか、明治31年(1898)に開通した豆相(ずそう)鉄道(下土狩〜伊豆長岡)の協力会社として、兵右衛門が中心となって伊豆鉄道株式会社を設立しています。兵右衛門の偉業をたたえる碑「花島練乳所」は、後の森永乳業跡の南二日町市営住宅の一角に建てられています。

→ 吉原呼我、中権精舎、バラ女学校、三島銀行、伊豆鉄道株式会社 出典 『三島市誌中巻』P.757、『三島市誌下巻』p.598、 『郷土の発展に尽くした人々 上巻』p.20 『花島兵右衛門(三島市郷土資料館)』

三島の水と明治の産業明治期における三島を含んだ田方郡下の製糸工業は、県下各地の比較で工場数第3位、職工数第2位と県下でも屈指の隆盛をみました。このように製糸業が盛んになったのは、まず夏冬変わらない豊かな水の流れがあげられます。当時、既に他工業に先駆けて蒸気機関が採用されたのにもかわらず、なお動力の主流は、水車を回し座繰(ざぐ)り機械を動かす水力利用でした。しかし、動力には最適の三島の水も鉱気(かなけ)があって、製糸の晒(さら)しには良くなかったそうです。また、大宮町裏の瀬戸川(現、御殿川)の水流に沿って河辺(かわなべ)製紙場(創始者河辺富助(とみすけ))があり、この工場で作った製紙は「瀬戸川改良紙」と称され、品質も優れ各地の博覧会、共進会で数多くの賞を受けています。河辺製紙場は順調な生産を続け、色紙、襖(ふすま)用大平紙(たいへいがみ)などの製品は全国に配送され好評であったということです。 出典 『郷土資料館だより 第9号』

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

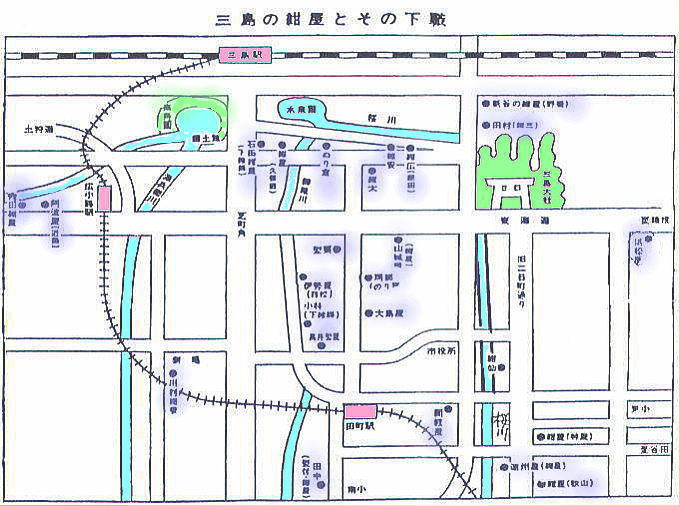

染物業(そめものぎょう)(紺屋(こうや)) |

竹林路小路の花島邸

竹林路小路の花島邸

昭和36年(1961)4月創業。従業員数約700人。製造業の生産性を高めるための機器の開発、生産、紙などの連続シートの検査装置の開発、情報化社会を支えるパソコンなどの周辺機器の開発などを行っています。製品の品質保証体制の証(あかし)となるISO9001(注)を平成6年(1994)に取得。また豊かな社会、美しい環境を次世代に継承(けいしょう)できることを願い、環境保全に向けた活動の推進、取り組みをしており、推進体制の信頼の証であるISO14001を平成9年(1997)に取得しています。地域への貢献活動は、会社の経営理念の1つであり、毎年5月10日の創業記念日に社員が一斉に三島市内を中心にボランティア活動を行っています。

昭和36年(1961)4月創業。従業員数約700人。製造業の生産性を高めるための機器の開発、生産、紙などの連続シートの検査装置の開発、情報化社会を支えるパソコンなどの周辺機器の開発などを行っています。製品の品質保証体制の証(あかし)となるISO9001(注)を平成6年(1994)に取得。また豊かな社会、美しい環境を次世代に継承(けいしょう)できることを願い、環境保全に向けた活動の推進、取り組みをしており、推進体制の信頼の証であるISO14001を平成9年(1997)に取得しています。地域への貢献活動は、会社の経営理念の1つであり、毎年5月10日の創業記念日に社員が一斉に三島市内を中心にボランティア活動を行っています。