むかしの学校漢学塾と寺子屋三島には中世から寺が40数カ所(現在は60カ所)もあり、寺が学校の役割を果たしていました。江戸時代貨幣(かへい)経済が発達すると、学問は庶民の間に普及(ふきゅう)しました。そして、読み書き算盤(そろばん)を教える寺子屋や、中国の学問を学ぶ漢学塾が多数でき、明治5年(1872)の学制により小学校ができるまで、三島の教育の中心でした。当時の主な三島の庶民教育施設ついては下の地図や表を参照してください.

(注) 弥佐塾の場所は不明 出典 『三島市誌 下巻』 三島の近世の教育

三島に教育の種をまいた人

近代地理学の草創者 |

|

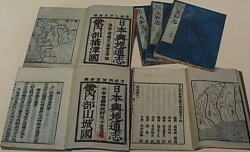

『五畿内志(ごきないし)』

『五畿内志(ごきないし)』

近世地理学の草創(そうそう)者の1人である並河五一は、山城国で生まれ、五畿(注)内を6年間歩き 調査して『五畿内志(ごきないし)』を編纂(へんさん)しました。これは、後の地誌の見本となりました.

五一が三島へ来たのは、伊藤(いとう)仁斎(じんさい)の下で同門であった三嶋明神(みしまみょうじん)の神主(かんぬし)、矢田部盛富(やたべもりとみ)の誘いがあったからと言われています。享保11年(1726)5月には、漢学の私塾、仰止館を三島宿の北に開きました。この仰止館からは、後に伊豆の地誌『豆州志稿(ずしゅうしこう)』の編纂者(へんさんしゃ)、秋山富南(ふなん)を始め、逸材(いつざい)を輩出(はいしゅつ)しました。

71歳で亡くなり、三島駅の北、金堀塚(かなほりづか)(現、三島北高校内)に墓が作られましたが、大正8年(1919)三島野戦(やせん)重砲兵(じゅうほうへい)連隊(れんたい)がこの地に移転されるとき、墓地は本覚寺(ほんがくじ)に移されました。

(注) 歴代の皇居が置かれた大和、山城、河内、和泉、摂津の5つの国のこと

→ 秋山富南と『豆州志稿』、本覚寺

出典 『三島小誌5』p.111、三島の近世の教育 (三島市郷土資料館資料)

筆子と筆子塚

|

|||||||||||||||

三島黌(みしまこう)の誕生明治5年(1872)学制が公布されました。旧問屋場跡地に設置されていた開心庠舎(かいしんしょうしゃ)は、直ちに小学校となり、三島に小学校が誕生しました。明治6年(1873)三島黌(みしまこう)と改称し、正心舎、聿修舎(いっしゅうしゃ)、千之舎(せんししゃ)を分校としました。翌年これら3校は閉鎖され、三島黌に合併(がっぺい)されました。 明治9年(1876)公立三島学校となりました。新校舎建設の動きが活発となり、明治12年(1879)8月14日旧陣屋跡地(現、三島市役所)に洋式建築では県下一の新校舎(注)が完成しました。ちょうどこのとき、農兵調練場を見学に来た第18代アメリカ大統領のグラント将軍を、新築したばかりの学校に招きました。このことに因(ちな)んで三島黌の玄関をグラント玄関と呼んだそうで、三島町の誇(ほこ)りでした。 明治19年(1886)尋常(じんじょう)三島小学校に改称されました。児童数は約670人で、校長は、開心庠舎設立当初から引き続き吉原守拙(よしはらしゅせつ)がなりました。その後数回の校名変遷(へんせん)を経て、明治41年(1908)小学校令の改正により、町立三島第一尋常高等小学校(男子のみ就学)、町立三島第二尋常高等小学校(女子のみ就学)に分かれました。 昭和7年(1932)三島南尋常高等小学校、三島東尋常小学校となり、昭和16年(1941)国民学校を経て、昭和22年(1947)新学制施行(しこう)により、三島市立南小学校、三島市立東小学校となりました。

→ 問屋場、陣屋、吉原守拙

三島の聖人

|

| 教育者 文政2年〜明治29年 (1819〜1896) |

|

守拙は、大久保長門守の駿河一万石(いちまんごく)管理の陣屋役人、斎藤雪斎の長子として、駿河に生まれました。幼くして父を失い、母とともに伊豆の古奈(こな)(現、伊豆長岡町)に移り住みました。志(こころざし)の高かった守拙は、10代の半ばにして江戸に出て、漢学と兵法を修めました。守拙の秀(ひい)でた能力は吉原雅明に認められ、吉原家の跡取りになりました。大政奉還(たいせいほうかん)により明治になり、近代教育を三島発展の柱にしようと考える人々に頼まれ三島に住みました。

明治5年(1872)5月久保町問屋場跡(現、中央町)に町の有志により「開心庠舎が開設され校長となり、吉原呼我をはじめ7、8名の教師を迎えました。同年8月学制が発布されると「開心庠舎(かいしんしょうしゃ)」は小学校となり、守拙は初代校長となりました。

明治12年(1879)8月、旧陣屋跡地(現、三島市役所本館)に洋風新校舎が開校した時、先生は13人、生徒は489人だったそうです。

明治29年(1896)3月17日没するまで教育振興に尽くし、多くの師弟から「三島の聖人」と讃えられました。

出典 三島の近世の教育 (三島市郷土資料館資料)

|

「三島黌(みしまこう)」の扁額(へんがく)は誰が? |

勤有(きんゆう)学校

旧宮町(現、大宮町)は、明治のころ君沢郡社家(しゃけ)村といい、三島宿には属していませんでした。代々三嶋大社に奉仕する人たちが多く住み、明治6年(1873)これらの人が中心となり、大社の境内に、北上、錦田村で設立した5校(後に7校)(注)を支校として、勤有学校が開校しました。当時校長職はなく、矢田部盛次(やたべもりつぐ)が主席訓導(しゅせきくんどう)となりました。明治10年(1877)社家村が三島宿に合併され、三島学校に通学することとなり、明治12年(1879)閉校されました。これらの支校が、現在の徳倉小、佐野小、坂小、錦田小学校の前身となりました。

(注)1番支校 保定学舎(徳倉村 歓喜寺)

2番支校 作新学舎(佐野村 耕月寺)

3番支校 函山学舎(塚原新田 宗福寺)

4番支校 三ツ谷学舎(三ツ谷新田 松雲寺)

5番支校 日新庠舎(谷田村 民家)

分席 仰山学舎(川原ヶ谷村)

分席 山中学舎(山中新田 宗閑寺)

→ 君沢郡、三島宿、三嶋大社、小学校の移り変わり

出典 『三島の教育百年』、『三島市誌 下巻』

中郷学校

江戸末期より八反畑(はったばた)の後素義塾(こうそぎじゅく)、平田の榊家塾、中島の旭家塾などがあり教育は盛んなところでした。明治5年(1872)学制の公布により三塾共に廃止し、箕田寿平(みたじゅへい)は後素義塾の校舎を小学校に提供しました。これを修築し、明治6年(1873)中郷学校が誕生しました。また、御園村、大場村に各支校を置き、明治8年(1875)大場支校は中郷学校より分離独立して、大場学校となりました。明治9年(1876)御園支校は廃止され松本村に新校舎を建て松本学校ができました。同年中郷学校は青木村に移転。明治10年(1877)梅名(現、中郷小学校所在地)に校舎を新築して移転し、本校成徳学校となりました。明治19年(1886)支校中郷学校、松本学校を併合(へいごう)しました。

明治20年(1887)成徳学校を梅名(うめな)尋常小学校(じんじょうしょうがっこう)に、大場学校を大場尋常小学校と改称しました。

明治22年(1889)市町村制施行によりそれぞれ中郷村立中郷尋常小学校、中郷村立大場尋常小学校と改称しました。そして明治41年(1908)、中郷尋常高等小学校(中郷小学校の前身)となりました。大場尋常小学校は廃止されましたが、大場地区住民の陳情により仮教室として存続し、後大場分校として昭和23年(1948)まで続きました。

出典 『学校経営書』 平成12年度

中権精舎(ちゅうけんしょうしゃ)創始者

吉原呼我(よしはらこが)

| 教育者 不明〜明治33年 (不明〜1900) |

|

養父守拙が三島で近代初等教育の礎(いしずえ)を築いた人としたら、三島、伊豆に近代中等教育の種をまいたのが呼我です。

佐倉藩士(さくらはんし)の二男で、佐倉藩学校成徳館で学びました。呼我は守拙の養子となり、明治5年(1872)5月より父と「開心庠舎(かいしんしょうしゃ)」を開き、読書、算術、習字を教え始めました。広範(こうはん)な学識を見込まれて、明治8年(1875)、足柄県師範学校(後の韮山高校)の先生となり、後には旧制韮山中学校校長となりました。明治16年(1883)、14歳以上を対象とした漢学専門学校「中権精舎(ちゅうけんしょうしゃ)」」を花島兵右衛門(ひょうえもん)とともに創設し、郷土の師弟教育に励みました。

→ 吉原守拙、中権精舎、花島兵右衛門

出典 『ふるさと三島』p.178、179

中権精舎(ちゅうけんしょうしゃ)

明治16年(1883)吉原呼我(よしはらこが)が韮山中学校の校長を退職した後、中央町(現在の市役所西館の場所)に中等教育を目的として開校しました。14歳以上の男子を対象とした漢学を教える私立学校です。後に英語も教えました。生徒数は10〜40人と多くはありませんが、地域の指導者や文化人が育ちました。

→ 吉原守拙、吉原呼我、中央幼稚園

出典 三島の近世の教育

大正時代の小学校

|

大正8〜9年(1919〜1920)野戦重砲兵(やんじゅうほうへい)旅団が三島町に新設され、人口が増加し、第一、第二の両小学校では収容しきれず、1校を新設することになりました。大正14年(1925)三島第三尋常(じんじょう)小学校が誕生しました。三島市立西小学校の前身です。

当時第一尋常高等小学校が男子校、第二尋常高等小学校が女子校でした。第三尋常小学校の開校を機に、全校男女共学制をとることになりました。(ただし、高等科は男子は第一、女子は第二へ、第三は高等科はありませんでした。)校章は三校共通です。男子がかぶる学帽のひもの色は、第一尋常高等小学校は緑、第二尋常高等小学校は赤、第三尋常小学校は黄色でした。

出典 『西小の五十年』

町立三島第三尋常小学校のプール

大正14年(1925)町立三島第三尋常小学校(現、三島市立西小学校)の新設当時、校庭の片隅(かたすみ)にあった防火用も兼ねた池(元、養鰻池(ようまんいけ))を改造し、50mプールを作りました。深さが8尺(約2.4m)もありました。(現在、小学校のプールは、長さ25m、水深約1.2mが標準の大きさ)水はなみなみとあふれ、水の都三島ならではの自慢のプールでした。当時、三島市内の他の小学校にプールはなく、遠方から泳ぎに来ました。毎年プール開きには水泳が盛んだった浜松の第一中学校(現、浜松北高校)や第二中学校(現、浜松西高校)、浜松商業学校の選手が模範(もはん)水泳に招(まね)かれました。

昭和23年(1948)、戦後の食糧難の時代に自由形で世界記録を次々に出し、フジヤマノトビウオと呼ばれた古橋広之進(ふるはしひろのしん)さんも招かれました。この様子をひと目見ようと、多数の見物人が押しかけ、なんとプール脇の藤棚(ふじだな)が倒れてしまいました。

出典 『西小の五十年』

実務中学校

実務中学校

明治40年(1907)光安寺(長谷町=現、日の出町)の住職桑畑龍音は境内に福田青年夜学校を創立しました。明治44年(1911)農家や実業家の子弟を対象に、その業務に要する知識、技能を修得させると共に、普通教育の補習を行うために三島農業補修学校を開校しました。

大正14年(1925)寺の敷地内に校舎を新築して3年制の実務中学校としました。1学級のみで生徒は男子ばかり30人くらいでした。入学資格は高等小学校を2年修了、または義務教育延長後は、尋常小学校を卒業した者となっていました。甲種(こうしゅ)、乙種(おつしゅ)と分かれ、教科は簿記(ぼき)が中心でした。

その後、西福寺住職矢弓真善に経営が代わり、芝町に移転増築され、生徒数40人で4年制の田方商業学校となりました。昭和20年(1945)東静商業学校に、昭和22年(1947)市立三島商業学校(現、静岡県立三島南高等学校)に合併(がっぺい)されました。

静岡県立三島南高等学校、光安寺

出典 『ふるさと三島』p.86

バラ女学校

|

幕末、造り酒屋を営む旧家に生まれた花島兵右衛門(はなじまひょうえもん)は、明治維新に多感な青年期を過ごし、キリスト教と出会います。大きな影響(えいきょう)を受けた兵右衛門は、明治19年(1886)、創立間もない三島教会(現、日本基督(キリスト)教団三島教会)で一家7人洗礼を受け、その後、信仰上の理由から家業の造り酒屋を廃業し、酪農(らくのう)経営(けいえい)を始めます。また同時に、社会に有益な人材を送り出そうとの思いから、特に女子教育の必要性を痛感(つうかん)し、学校の設立を決意しました。不要となった酒蔵(さかぐら)を改造し、階下を三島教会の礼拝堂に、2階をキリスト教主義女学校として薔薇(ばら)女学校(通称、バラ女学校)を明治21年(1888)開校しました。

兵右衛門が校主となり、三島で初めてキリスト教(プロテスタント)を布教した宣教師ジェームズ・バラ博士の従妹(いとこ)にあたる、リゼー・バラ女史を校長に迎え、幹事に兵右衛門の義弟で、三島で最初の受洗者となった小出市兵衛、数人の日本人教師の他、多くのアメリカ婦人の応援がありました。

当時最も進んだ教育法によって教授され、学科も国語、漢文のほかはすべて英語でなされ、特に英語の進んだ学校として有名でした。生徒は遠く南伊豆、富士から来る者もあり、50人ほどの生徒のうち半数は寄宿生(きしゅくせい)でした。夜間には男子青年のためのクラスが設けられ50人ほどが学びました。

このころわが国の社会情勢は国家主義的体制が敷(し)かれ始め、キリスト教は国家体制と相入(あいいれ)れないものとなり、この種の学校は迫害(はくがい)を受け経営も困難に陥りました。校長および教師の努力もむなしく、開校4年でバラ女学校は閉校となりました。この県下初のキリスト教主義女学校は、三島へ欧風(おうふう)文化をもたらし啓蒙(けいもう)的役割を果たしました

→ 花島兵右衛門

出典 『三島市誌 下巻』、『童話から童話へ』、『心に残る三島と箱根山』、『黎明期の三島教会』

三島家政女学校

大正7年(1918)宮倉町(現、大社町)成真寺(じょうしんじ)住職土屋智重が三島家政女塾を開き、高等女学校卒業者に高度の裁縫(さいほう)技術と女子教育を始めました。大正10年(1921)正式な学校の認可をとり、三島家政女学校と名付け、予科、本科、研究科を設けました。大正12年(1923)の関東大震災の折には、職員、生徒全員が被災者の救援活動にあたりました。

生徒数は年を追って増加し、昭和3年(1928)には文部大臣許可を受け、共立三島家政女学校に発展しました。

しかし、昭和5年(1930)大仁高等女学校の初代校長を努めた青木千代作が、家事、裁縫(さいほう)を教えることを重点にした3年制の三島実践(じっせん)女学校を創立し、人口2万の市内に女子の職業学校が2校存在することになり、折からの昭和初期経済不況の影響(えいきょう)も受けて、昭和9年(1934)両校は合併(がっぺい)しました。

当時地域では、実業学校より高等女学校を望む声が高かったため、4年制の三島実科高等女学校が設立されました。これが、昭和30年(1955)商業科を設置し男女共学となった現在の三島高等学校の創立起点となりました。

学校踏切

| 伊豆箱根鉄道駿豆線(すんずせん)のイトーヨーカドーの近く(東本町2丁目)の踏切は、学校踏切と呼ばれています。かつてここに三島実科高等女学校があったためこの名前が付きました。第2次世界大戦後、学制改革で三島高等学校となり、昭和34年(1959)に長泉町竹原に移転するまで、この地に校舎がありました。 |

| 目次へもどる | 次ページへ | 前ページへ | 表紙へもどる |